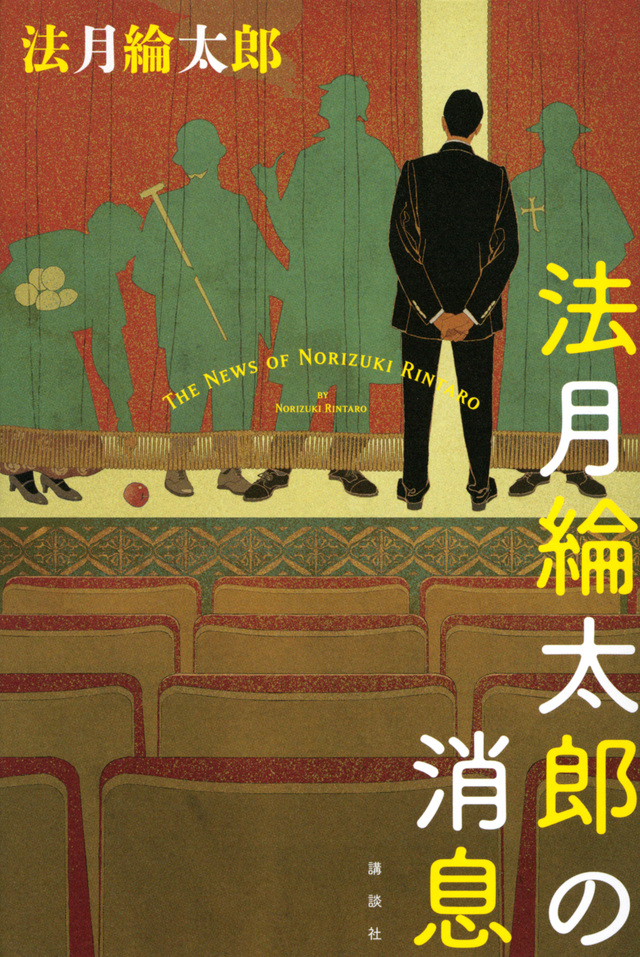

法月綸太郎さん『法月綸太郎の消息』

〝作者の名前が、探偵の名前〟。ミステリーの巨匠エラリー・クイーンの伝統を継ぐ、法月綸太郎シリーズ七年ぶりとなる最新刊が全四編収録の短編集として刊行された。

名探偵初登場から三〇年目となる新刊のタイトルに選ばれた一語は、「消息」だ。過去最長のインターバルが開いた理由と共に、本作で試みた新たな挑戦を語る。

デビュー第二作『雪密室』(一九八九年)に始まり、日本推理作家協会賞受賞作を含む短編集『法月綸太郎の功績』(二〇〇二年)や第五回本格ミステリ大賞を受賞した『生首に聞いてみろ』(二〇〇四年)など、ミステリー作家・法月綸太郎は、名探偵・法月綸太郎とともに人生を歩んできた。そうありたい、と自ら望んだのだ。

「デビュー作の『密閉教室』(一九八八年)は工藤順也という高校生が主人公でしたが、本を出す際のペンネームは法月綸太郎でした。その時点で既に、著者と同じ名前の名探偵が活躍する、法月綸太郎シリーズをいずれ始めるつもりでいたんです」

だが、キャリアを重ねていくうちに、当初は思いもしなかった壁が立ちはだかった。本書収録作で一番最初に発表された「あべこべの遺書」は、新本格ミステリー三〇周年記念アンソロジー『7人の名探偵』のために、「法月綸太郎が出てくる短編を」という編集者からのリクエストを受けて執筆したものだ。実は、法月シリーズを書くのは、これが五年ぶりのことだった。

「他の作品を書く時とは違う、勇気を要するシリーズになってしまったんですよ。もともとはエラリー・クイーンのマネがしたいというファン心理で、軽い気持ちで始めたシリーズでした。父は警察官で息子が作家という設定も、クイーンの作品から拝借したものです。最初のうちは良かったんですが、だんだんとこの設定では話を動かしづらくなってきたんですね。一番の問題は、綸太郎がアマチュア探偵なので、警察の捜査には参加できないことです。ですが、このシリーズは親子で推理するという形式がベースにありますから、父親の警察官を外して、綸太郎を単独で動かすというやり方はあまりよろしくない。……結構やってしまっているんですが(笑)。親子のどちらとも警察官か、逆にどちらとも一般人ならばもっとラクだったと思うんですよ。警察官と一般人の親子がタッグを組んで推理する、という趣向がネックになっていったんです」

その不具合を解消する一手が、「あべこべの遺書」で採用した安楽椅子探偵形式だ。探偵役が捜査を行わず、手に入れた情報のみで謎を解く。

「短編の安楽椅子探偵モノは、例外もありますけれども、基本的には一幕で終わらせるのが定石なんです。父の法月警視と息子の探偵・綸太郎が家のリビングで、一晩で事件について情報交換し、推理を披露し合って〝真相はこんな感じじゃないですか?〟というところへと辿り着く。このやり方ならば、探偵役が捜査をする必要はなくなりますよね」

「あべこべの遺書」では、都内で二人の人間が相次いで不審な死を遂げた事件が扱われている。ひとりは転落死、もうひとりは服毒死だった。それぞれの現場に手書きの遺書が残されていたが、双方の遺書が入れ違って「あべこべ」になっていた。二人が死んだ場所も「あべこべ」で、どちらも相手の自宅で死んでいたのだ。いったい何が起こったのか? 安楽椅子探偵形式は、過去にも何度か執筆経験がある。しかし今回は、これまでと大きく異なる書き方を選択したという。

目的地は決めているけれど途中のルートは分からない

「議論が白熱するよう、なるべくいろんな解釈が引き出せるようなタイプの謎を考える、というスタート地点はこれまでと一緒です。ですが、以前は最終的な結論というか目的地までのルートを、厳密に決めてから書き出していたんですね。しかし何度もそのパターンをやってくると、違うことがしたくなるんです。今回は、目的地は一応決めているんだけれども、途中のルートをどう辿るかは分からない。不可解な謎を解き明かす様々な論理を、綸太郎と法月警視に会話させながら、その場その場の思いつきでアドリブ的に書いてみることにしました。結末に至る過程がよりスリリングになるという点においては、非常にプラスになったんですが」

ただし、締め切りがタイトで速書きになってしまったため、いくつかの点で悔いが残った。リベンジのつもりで書いたのが、もう一つの安楽椅子探偵モノ「殺さぬ先の自首」だ。

「こちらも結局、歪みをはらんだ話になりました(笑)。もしも若い頃に同じ着想を得ていたとしら、もっとケレン味のある、なおかつもっとすっきりした書き方をしていたと思うんです。学生時代から含めると三〇年以上法月シリーズを書いてきた、今の自分が書くとこうなるんだなぁと不思議な感慨がありましたね」

その感慨は、残り二編の共通テーマとも呼応する。「名探偵の晩年」だ。「推理作家の晩年」と言い換えることもできる。歳を重ねキャリアを重ねることで起こる変化は、作品にどんな影響を与えるのか。作家自身も今まさに当事者として直面しているテーマだ。

「本のタイトルは『法月綸太郎の消息』ですが、『法月綸太郎の晩年』にするという案もあったんです。隠居するつもりはなかったんですけどね(笑)」

陰謀論の恐ろしさをミステリーに仕立てる

ミステリー誌に発表した一編「カーテンコール」は、アガサ・クリスティーの名探偵ポアロシリーズの最終巻『カーテン』を巡る謎に迫る。推理作家でありつつ評論活動も行う、という法月綸太郎の個性が遺憾なく発揮されたものだ。

「僕はエラリー・クイーン派だったので、正直なところ、クリスティーは一段下に見ていたんです。特に戦後に書かれた作品は、歳を取ってぐずぐずになったという先入観を持っていました。ところが、ミステリー評論家の霜月蒼さんが出された『アガサ・クリスティー完全攻略』を読んで、自分はちゃんとクリスティーと向き合っていなかったなと反省したんですよね。試しに最晩年の『象は忘れない』を読んでみたら非常に面白かったうえに、昔自分が同人誌で発表した〝ポアロは『カーテン』で描かれた事件の後も生きていたのでは?〟というクリスティー論を、補強するような材料が出てきたんです」

ポアロ作品を読み返していくと、次々と傍証が現れた。そうした実体験を、好事家たちの勉強会という舞台装置をこしらえ、ミステリーに仕立て上げたのだ。

「誤解ないよう言い添えておくと、〝ポアロは死んでいないという説を法月さんは信じて書かれましたか?〟と聞かれたら、〝全然そんなことありません〟と答えます(笑)。ここで語られていることは半分妄想ですし、陰謀論に近いものなんですよね。都合のいいデータだけを集めて、都合の悪いデータには目をつぶっている。評論としては決して発表できないものなんです。でも、着想自体は面白い。だからこそ小説で、フィクションとして書いたんです」

渾身の一編と対をなす「白面のたてがみ」は、急逝したオカルト研究家が遺した講演の草稿をきっかけに、綸太郎がシャーロック・ホームズにまつわる謎に挑む物語だ。本家のシリーズ全六〇編の中には、ワトソンではなくホームズの一人称で綴られた短編が二編存在する。なぜその書き方が選ばれたのかを問う「白面のたてがみ」には、「カーテンコール」を書いた経験が色濃く反映されている。

「陰謀論が恐ろしいのは、最初は嘘だと思っていても、面白がって論を補強する作業を繰り返していくうちにだんだん〝本当なんじゃないの?〟って信じ始めてしまうところなんです。僕自身も『カーテンコール』を書いている時、ちょっとやばかったんですよ。自戒の念も込めて、捏造と自作自演に引き寄せられる心情をミステリー仕立てにしたのが、『白面のたてがみ』でした。この一編を冒頭に置くことで、〝法月は正気を失っていない〟とアピールしておきたかった(笑)」

紆余曲折を経て完成した法月シリーズ最新刊は、三〇年の積み重ねを感じさせるものであると同時に、新鮮な驚きに満ちていた。クリスティーやドイルの晩年について書いた一連の文章はきっと、自らに宛てたものでもあったろう。どんなにキャリアを積もうとも、何度でも始め直すことができるのだ。

「いずれ講談社から『法月綸太郎ミステリー塾』という五冊目の評論集を出したいと思っているんですが、サブタイトルは〝怒濤編〟と決めています。法月シリーズも怒濤……とまではいかないけれども(笑)、しっかり書き継いでいきたいですね。今回の一冊を書き上げたことで、過去の法月シリーズのカラーに縛られず、もっと自由に発想していこうと思えるようになったんです」

講談社

名探偵が挑む、名探偵たちの謎。法月綸太郎 VS ホームズ、そしてポアロ。名作に隠された驚愕の「真実」が今、明かされる! 「法月綸太郎シリーズ」開始三〇周年を記念する短編集。